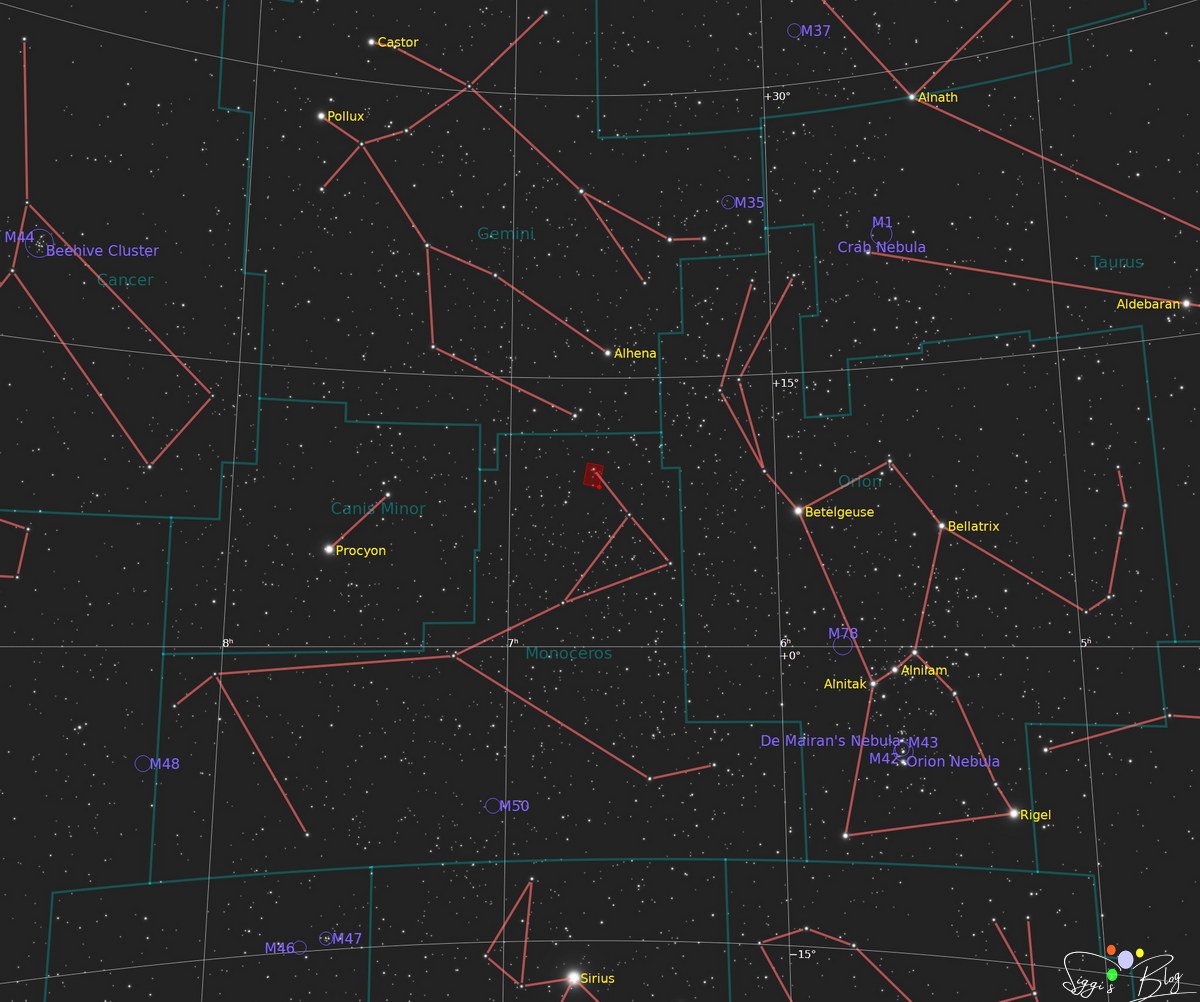

Zwischen dem Sternbild Zwilling und Löwe wurde das unscheinbare Sternbild des Krebs gesetzt. Kaum ein Stern über mag +4 – aber im Zentrum sitzt ein wirklich schöner offener Sternhaufen, der ca. vor 500 Mio Jahren entstanden ist: Messier 44 oder kurz M44

in hoher Auflösung auf

AstroBin

Er war schon im Altertum bekannt, kann man ihn in dunklen Nächten auch mit freiem Auge gerade noch ausmachen. Mit eine Fernglas erblickt man schon zig hellere Sterne, an die 100 im Fernrohr.

M44 liegt sehr Nahe der Ekliptik, daher wandern hier immer wieder Mond und Planeten vorbei, wie der Mars Anfang Mai 2025.

M44 liegt ziemlich genau zwischen Castor/Pollux und dem Regulus – dem Hauptstern des Sternbild Löwe.

Oberhalb und unterhalb sind zwei hellere Sterne:

Der Nördliche und Südliche Esel (Asellus Borealis und Australis)- daher ist M44 auch als Praesepe bekannt: (Futter) Krippe.

Andere sehen in den vielen Sternen Bienen im Bienenkorb (Beehive).

Mit um die 620 Lichtjahren Abstand ist er nach den Plejaden (M45) der 2 nächste Sternhaufen.

In etwa 1000 Sterne gesamt sind hier entstanden.

Das Schimmern des Sternhaufen diente Bauern auch als kurzfrist Wettervorhersage, denn aufkommende hohe dünne Wolken, die aufziehendes feuchtes Wetter ankündigen lassen sie verschwinden.

Hier stört auch kaum mehr ein Staub der dichteren Milchstraße, so können wir im Hintergrund bereits einiges an Galaxien ausmachen, die bereits 200 – 800 Mio Lichtjahre weit weg sind.

Einige der fernen Galaxien konnte ich noch nicht zuordnen, aber zu Einigen hatte ich auch Entfernungen gefunden:

NGC 2624 181 Mio LJ

NGC 2643/IC2390 ca 212 Mio LJ

NGC 2647 ca 736 Mio LJ

IC 2388 ca. 430 Mio LJ

PGC24400 205 Mio LJ

PGC24284 215 Mio LJ

PGC2800946 216 Mio LJ

PGC1591848 438 Mio LJ

An unserem Himmel nimmt der Sternhaufen fast 1,5 Grad am Himmel ein.

Lacerta „Newton ohne Namen“ 200/800 mit Starizona Nexus 0,75x Reducer. 110 Bilder zu 2 Minuten belichtet bei ISO 800.