Zwischen Erde und Mond, im erdnahen Raum, hat der Mensch in 60 Jahren Raumfahrt eine riesige Müllhalde aus kleineren und größeren Objekten geschaffen, kurz Weltraummüll benannt. Alte, defekte Satelliten, ausgebrannte Raktenstufen bis hin zu verlorenem Werkzeug bei „Spaziergängen“ im Weltraum ist alles vertreten. Die Objekte umkreisen die Erde in ihren Orbits, solange bis sie doch einmal in der Erdatmosphäre eintreten., wo sie verglühen. Bei Geschwindigkeiten von einigen zigTausend km/h sind auch winzige Teilchen eine erhebliche Gefahr.

Schaut man nachts in den Sternenhimmel, kann man einiges herum fliegen sehen. Wenn man ein Blinklicht erkennen kann, wird es sich natürlich um ein Flugzeug in unserer Atmosphäre handeln. Bei sehr hoch fliegenden wird man das Blinken kaum mehr erkennen, aber es gibt bei wolkenlosem Himmel einen Umstand, der es einem leichter macht zu unterscheiden ob Flugzeug oder Satellit: Der Erdschatten.

Flugzeuge leuchten ja selbst, weshalb man den schnell bewegten Leuchtpunk die gesamte Flugbahn verfolgen kann. Satelliten sieht man deshalb, weil sie von der Sonne beleuchtet werden. Je nach Winkel zur Sonne, Oberfläche und Größe ändert sich die Sichtbarkeit. Sobald aber ein solches Teil im erdnahem Orbit in den Erdschatten tritt wird es schlagartig unsichtbar sein.

Es gibt eine tolle Website: Heavens-above wo man Infos über die Sichtbarkeit einiger bekannten Satelliten herausfinden kann. Wichtig natürlich: Zuerst seinen Beobachtungsstandort auswählen (rechts oben). Noch mehr Daten bietet CalSky.

Was man wirklich immer wieder sehen kann, mitunter so extrem hell, dass es auch Tagsüber sichtbar wird, sind die Iridium flares. Das sind die Satelliten des Satellitentelefonsystems. Wenn man recht nahe einer Überflugzone ist, so gibt es einen Punkt in der Bahn, wo das Sonnenlicht auf einer der drei 1,88m hohen verspiegelten Hauptantennen trifft und dabei sehr gebündelt reflektiert wird. Eine mehr oder weniger helles Aufleuchten ist die Folge. Manchmal bis -8 mag! Das ist 1000x heller als der hellste Stern Sirius, 50x heller als Venus und die kann man auch tagsüber finden.

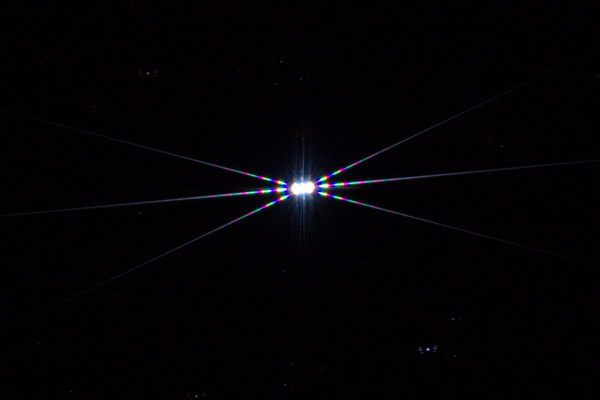

Da ich bislang kein Bild aus dem Teleskop gefunden habe, habe ich es versucht: 9 Bilder in der Sekunde!

Die ISS – Internationale Raumstation ist derzeit das größte menschengeschaffene Gebilde im Weltall. Ab und an gibt es Zeiten, wo sie auch für uns sichtbar über unseren Sternenhimmel zieht. Eine Helligkeit der hellsten Sterne wird dabei leicht erreicht, sie kommt bis auf Helligkeit der Venus (mag -4), nach Sonne und Mond der hellste Himmelskörper. Sie bewegt sich recht rasch, besonders Hoch am Himmel, wo man sie dann aus nur rund 400km Entfernung beobachten könnte! Nahe am Horizont, wenn sie sich auf uns zu bewegt, ist die Relativgeschwindigkeit relativ gering aber sie ist dann auch noch 2000 km weit weg. Leider erscheint sie uns da noch recht klein, kleiner als ein Flugzeug in Reiseflughöhe. Wer mehr als einen hellen Lichtpunkt sehen will, kann sich an einem Flugzeug versuchen: Am Nachthimmel mit einem starken Fernglas.

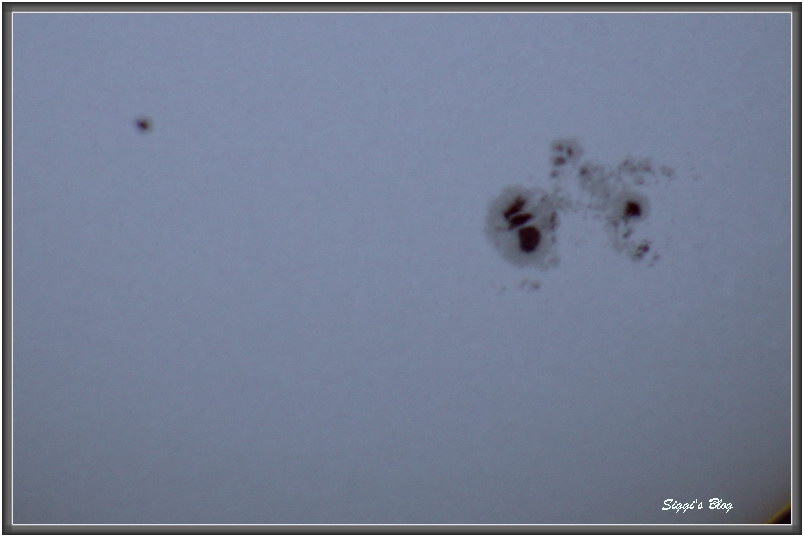

Ich habe es jetzt erstmals probiert mit meinem Newton (800/200) und angeschlossener Digitalkamera. Mein Stativ habe ich in den azimutalen Modus versetzt (wie ein normale Fotostativ) und alles möglichst gut aus tariert. Dann habe ich meine OM-D auf einen hellen Stern mithilfe einer Bahtinov Maske scharf gestellt. Die Kamera habe ich auf Serienbild (9 Bilder/sec) geschaltet. ISO 1600 bei 1/1600 sec im Manuellen Modus. Mit einem Fernauslöser in der Hand, habe ich dann versucht mit dem Sucherfernrohr der ISS zu folgen. Immer wenn ich es schaffte sie im Fadenkreuz zu haben wurde der Auslöser gedrückt. Und siehe da: In ca. 75% aller Bilder hatte ich den „Leuchtpunkt“ am Bild. In weiter Entfernung kann man nicht all zu viel sehen, weil zu weit weg und die dicke Luftschicht da auch noch allzu viel vereitelt. Am höchsten Punkt wurde es dann wirklich schwierig aufgrund der hohen Überfluggeschwindigkeit sie zu erwischen. Unterstehendes Bild ist einfach ein Ausschnitt des Fotos und zeigt die ISS ca 500km weit weg. Man sieht also die Bilder in 100% und praktisch jedes Pixel der Kamera.

Ein paar Tage später mit einer Barlow 2,25x Linse

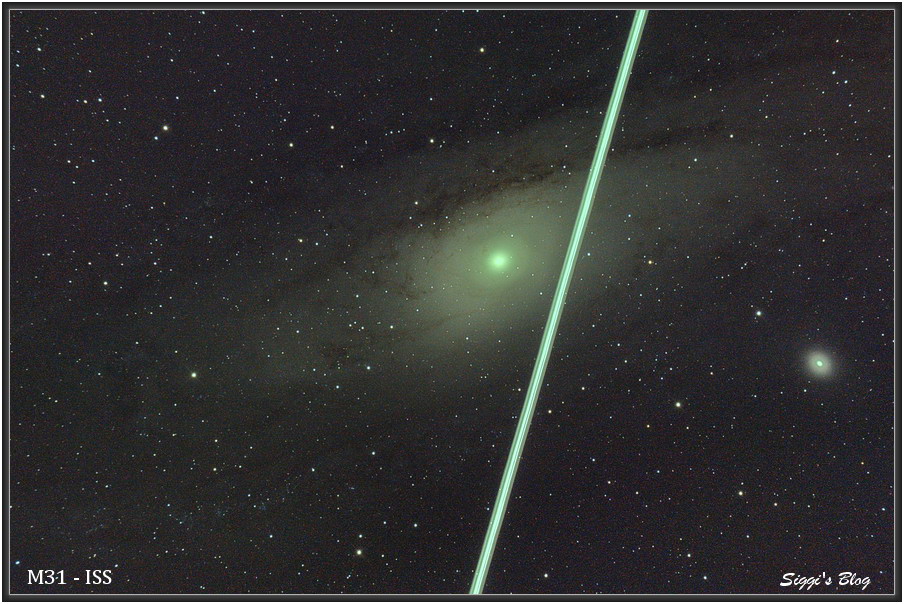

Manchmal „stört“ sie auch wenn sie gerade durchs Bild fliegt:

Hier ein Überflug vom 31.7.2015 um 22:56

Mitte unten sieht man die Sojus TMA-17M Kapsel, die eine Woche zuvor bei der ISS Mission 44 drei Astronauten zur Station gebracht hat. Sie wird Ende des Jahre wieder zur Erde zurückkehren.

Einer der besten ISS-Fotografen ist wohl Thierry Legault. Er reist an Orte wo gerade die ISS vor Mond oder Sonne vorbeizieht und hat eine seine Montierung so modifiziert, dass er der ISS folgen kann und so mittels CCD-CAM genügend Bilder fürs stacken bekommt. Als er mal seine Bilder veröffentlichte dauerte es nicht lange, bis der Geheimdienst bei im anklopfte und fragte: „How far can you go?“ 🙂

Weitere meiner Versuche an der ISS gibt es hier

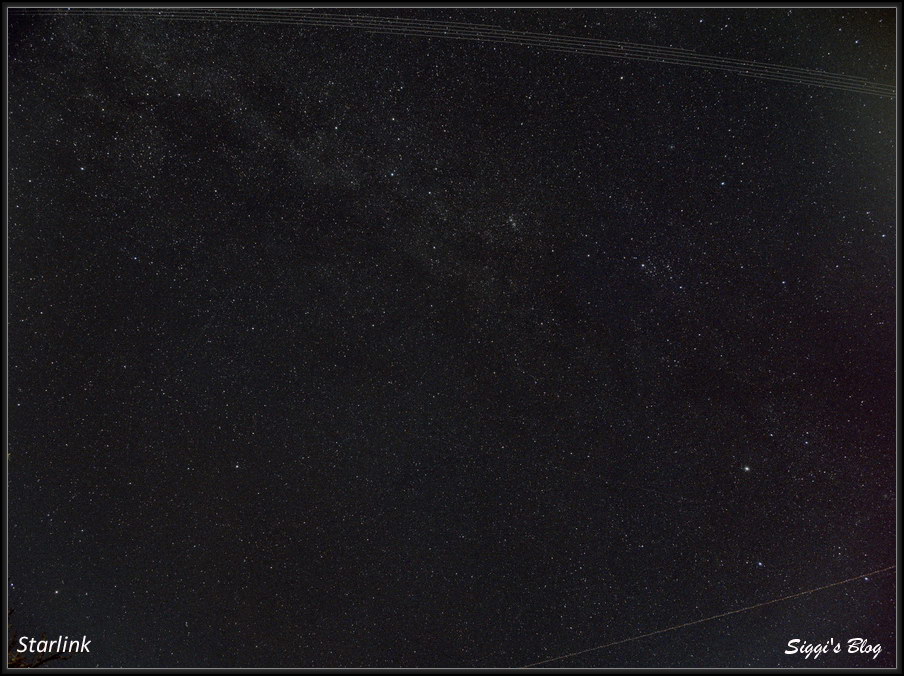

Seit Ende 2019 gibt es leider bezüglich Satelliten eine neue Entwicklung: 3 Firmen wollen jetzt Internet via Satellit weltweit anbieten. Dazu sind zig tausende niedrig fliegende Satelliten erforderlich. SpaceX bringt jetzt laufen jeweils 60 ihrer StarLink Satelliten in Stellung. Einige tausend sind für einen ersten Betrieb erforderlich. Ende 2019 / Anfang 2020 kann man sie am frühen Abend mit einer Helligkeit von bis zu mag +2,5 bei uns sehen, wie sie bündelweise hinter und nebeneinander über den Himmel ziehen.

Hier ein einzelnes Bild mit starkem Weitwinkel bei fast Vollmond, 60 Sekunden belichtet: