Was jeder schnell mitbekommt: Im Winter sind die Tage kurz im Sommer lang.

Das gerade im Winter die Erde der Sonne am nächsten ist, wissen aber schon weniger.

Spätestens wenn jemand mal die Milchstraße fotografieren will, muss man

dann etwas nachforschen. Zumindest will man herausfinden wo man sie zu

suchen hat und dabei kommt man dann weiter drauf, dass sie im Laufe der

Jahreszeiten wandert.

Bleiben wir aber jetzt mal im Sonnensystem:

Die Jahreszeiten kommen ja daher, weil die Erdachse gekippt steht.

Steht die Sonne tief, fallen die Strahlen flach auf die Erdoberfläche

auf, was weniger Energie/Fläche bedeutet. Betrachten wir die Extreme,

dann steht die Sonne zur Sommersonnenwende über dem „Wendekreis des

Krebses“ im Zenit zu Herbst und Frühlingsbeginn über dem Äquator und im

Winter ist sie im südlichen Wendekreis „Wendekreis des Steinbocks“ genannt.

Da ich schon öfter gerade den nördlichen Wendekreis (Krebs) überschritten habe: Er ist zwischen Assuan und Abu Simbel, falls sich jemand in Ägypten auskennt. Marokko, Miami und Dubai liegen da auch in etwa, so zur Orientierung. Der Südliche geht z.b. durch Namibia. Es ist der 23 Breitengrad. Das ganze wandert aber etwas.

Da

bedeutet: die Sonne steht bei uns in der nördlichen Hemisphäre nie im

Zenit, aber der Tag ist damit sehr lang, und je höher man in den Norden

kommt, desto weniger lang finster wird es in der Nacht. Die „Astronomische

Finsternis“ ist bei uns im Sommer im Süden von Deutschland und bei mir

um Wien herum gerade mal so 1 Stunde lang verfügbar. Im hohen Norden

über dem Polarkreis geht dann sie Sonne nicht mehr unter und auch ein

paar hundert km südlich wird es nie mehr richtig dunkel. Das sind die

berühmten weißen Nächte in St. Petersburg.

Umgekehrt im Winter: Hoch oben am Polarkreis ist ewige Finsternis oder gerade mal etwas dämmrig über den Tag und bei uns ist nur 8 Stunden Tag.

Und wer sich auf die Südhalbkugel der Erde begibt hat das genau umgekehrt: Wenn bei uns Winter ist, ist „unten“ Sommer.

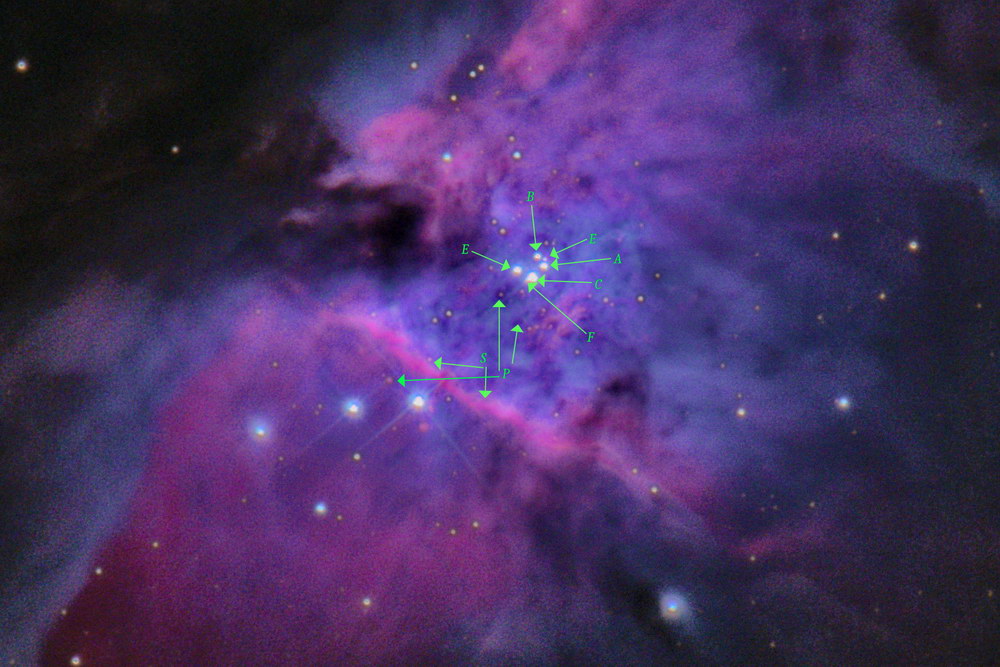

Sonne, Planeten

und unseren Mond findet man entlang der Ekliptik. Die steht im Winter

besonders hoch im Sommer sehr tief. So erreicht der Mond im Winter

seinen Höchststand. Und je höher über dem Horizont etwas steht, desto

dünner ist die Atmosphäre, die uns das Fotografieren so verschlechtert.

Das Seeing hat natürlich auch viel mitzureden und das ist im Frühling am

besten. Und wie wir wohl auch immer ab Herbst mitbekommen: Meist ist es

bewölkt und zäher Hochnebel sorgt dafür, dass trotz langer Nächte sich

die brauchbaren Zeiten auf einige wenige Stunden im gesamten Winter reduzieren.

Astronomische Beobachtungen waren seit jeher bei den Menschen

überlebensnotwendig, zeigen sie doch, wo im Jahr man steht, was wichtig

für die Ackerbau ist. So ist es wenig verwunderlich, dass man auf

Höhlenzeichnungen die Plejaden identifizieren kann und sie auch auf der

Himmelscheibe von Nebra vorkommen. Ihr Erscheinen zeigt nämlich an wenn

es Herbst wird, ihr Verschwinden vom Abendhimmel den Frühling. Der Sirus

zeigte den Ägyptern, dass die Überschwemmungen kommen, die dann wieder

fruchtbaren Boden bringen.

Dieses Wissen bedeutete Macht und wurde lange von den Priestern

gehütet. Erst mit genauen Kalendern brauchte es diese „Insider“ nicht

mehr, denn es genügte ein Blick auf den Kalender und man wusste wo im

Jahr man sich befand.

Schon vor sehr langer Zeit sahen die Menschen in den auffälligen

Sternanordnungen (Asterismus) schon bald Dingen des Alltags, meist

wurden aber Gestalten aus der Sagenwelt in den Himmel gesetzt. Helle

Sterne erhielten Namen und wenige verwunderlich kommen sie aus dem

Arabischen und Griechischen.

Was auffällt: Je mehr man in den Süden geht, desto mehr Gerätschaften

etc. der letzten paar Jahrhunderte wurden in den Himmel gesetzt: Fornax

(Chemischer Ofen) Skulptor (Bildhauer) Mikroskop, Carina (Schiffskiel)

etc. Das Kreuz des Südens war wichtig für die Seefahrt, denn es gibt da

keinen auffälligen Stern der der Südpol am Himmel kennzeichnet.

Dann wurde so um 1600 das Wort Astrologie (=Sterndeutung) geschaffen,

aber die Wurzeln gehen mehr als 2000 Jahren zurück. Nun musste Platz für

die Tierkreiszeichen (=Zodiak) geschaffen werden. Und zwar brauchte es

12, einen für jeden Monat. Davor waren es 13.

Man musste sie natürlich entlang der Eklipik angeordnet, denn da

bewegen sich ja scheinbar Sonne, Mond und Planeten (Wandelsterne) durch.

Für den ungeübten Beobachter sind dabei diese Sternbilder sehr oft

nicht einfach zu finden, denn sie bestehen oft nur aus schwachen

Sternen. Bei einigen kann man zumindest die helleren Hauptsterne

identifizieren.

Warum ich das jetzt ausbreite: Es hat damit zu tun, wann man etwas sehen kann.

In welchem Sternzeichen jemand geboren ist, wurde dadurch definiert, dass im Sternbild gerade die Sonne steht.

Das bedeutet für uns: Das eigene Sternbild ist um den Geburtstag herum

nicht zu sehen, denn da steht die Sonne und überstrahlt alles davor und

danach. Am besten ist es sichtbar wenn es genau gegenüber der Sonne

steht, als ein halbes Jahre danach, zu Mitternacht. Da ist der

„Meridiandurchgang“ und auch der höchste Stand über dem Horizont in der

Nacht, denn am Tag haben wir ja nichts davon… zumindest nicht wenn man

es beobachten will.

Ich empfehle immer die Freeware Stellarium und wer da jetzt mal

Nachprüft wird feststellen: Das ganze Zeugs stimmt um einen Monat nicht

mehr….. Daher müssten wir jetzt auch anstatt des Wendekreis des Krebs

vom Wendekreis des Zwillings und anstatt Steinbock den Schützen

anführen.

Und wer jetzt weiß, dass die schöne helle Sommermilchstraße im

Sternbild Schütze steht wird jetzt ableiten können, warum man diesen

Bereich nur eher im Sommer schön sehen kann, denn im Winter ist da die

Sonne.

Bedingt durch die Abweichung des Horoskop um ein Sternbild ist es heute

dennoch möglich zumindest Teile des Sternbild zu seinem Geburtstag kurz

nach Sonnenuntergang zu sehen.

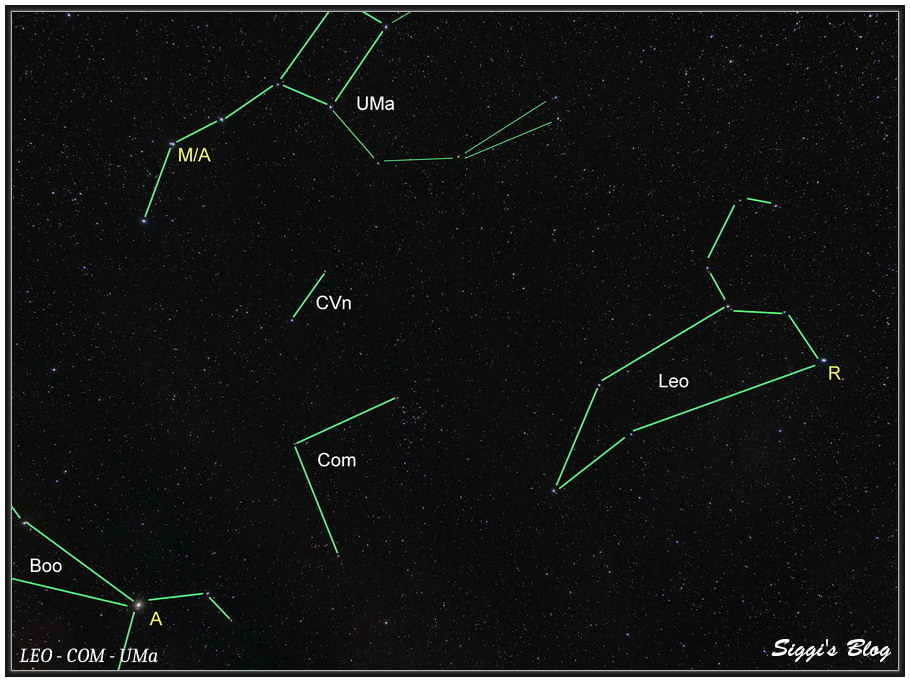

Wenn man jetzt eine gewisse Region am Himmel ansieht, wird diese zu

einem immer früheren Zeit am Himmel zu sehen sein. Wer die ganze lange

Nacht, vor allem im Winter ? zusieht wird

dabei einen großen Teil der Sternbilder die es so gibt vorbeiziehen

sehen. Jetzt im Jänner sieht man schon morgens die Sommersternbilder,

schon nach Mitternacht die Frühlingssternbilder. Und am Abend kann man

im Westen die Sommersternbilder (Schwan z.b.) oder Vega verschwinden

sehn und am Morgen im Norden vorbeizieht, allerdings zu tief, als dass

man fotografisch was gutes bekommt.

Aber es hilft sich am Sternenhimmel zurechtzufinden.

Bedingt durch die Erdachse gibt es Sternbilder, die man bei uns das

ganze Jahr über sieht bzw. Teile davon. Die nennt man Zirkumpolar. Das

ist der große Wagen, Kassiopeia (diese W am Himmel) und die helle

Capella.

Will man ein bestimmtes Objekt beobachten, kann man selten die ganze

Sichtbarkeit über die Nacht verwenden, sondern hat oft nur einen mehr

oder weniger begrenzten Bereich, wo es Aufgrund der örtlichen

Gegebenheiten (Bäume, Lichtverschmutzung) sinnvoll ist. Das muss man

dann auch in seine Kalkulationen miteinbeziehen.

Zum Teil ist dieses Sichtfenster halt recht eng und wenn man es

versäumt dann bleibt einem vielleicht den Standort zu wechseln oder ein

Jahr zuwarten bis es wieder vorbeikommt.

Keine Angst, wenn man öfter in die Sterne schaut, lernt man schön

langsam dazu und bekommt das dann auch mit wie alles wandert. Dazwischen

liegt halt fast ein Jahr, aber je öfter man etwas wiederholt, desto

besser verinnerlicht man es.

Zurück ins Sonnensystem:

Wer die Planeten beobachtet sieht, dass sie nicht gleichförmig in eine

Richtung wandern, sondern in Schleifen. Das gab lange Zeit ein Rätsel

auf, aber nur solange bis man die Erde aus dem Zentrum des Sonnensystems

an die richtige Stelle rückte. Damit war dann leicht erklärbar, warum

die mal in eine Richtung wandern bis sie dann scheinbar umdrehen und

Rückläufig sind.

Entlang der Ekliptik gibt es ja einige helle Sterne, die natürlich

benannt wurden und ab und an gibt es da Bedeckungen, vor allem durch den

großen Mond.

Der Mond selber unterliegt einem monatlichen Zyklus, der ca. 28 Tage

dauert. Nicht umsonst ist z.B. der Zyklus der Frauen auch in etwa 28

Tage. Mit unsere künstlichen Lichtquellen ist das aber auch oft schon

verschoben und verwaschen. Ansonsten war um den Vollmond (=hell) meist

der Eisprung, um wieder mal abzuschweifen ?

Eines ist sicher: Die Sterne und anderen Planeten üben keinen

unmittelbaren Einfluss auf die Menschen aus. Aber beim Mond merkt man es

schon alleine durch Ebbe und Flut. Und so mancher ist „mondsüchtig“.

Die Sonne unmittelbar durch ihre Aktivitäten, die aber nur wenige mit

eigenen Augen sehen: Polarlichter. Und so einen richtiger Hit ausgelöst

durch extreme Sonnenwinde hatten wir die letzten 2 Jahrzehnte zum Glück

nicht mehr. Bei der heutigen Abhängigkeit von

Telekommunikationssatelliten und Stromversorgung merken wir es dann aber

schon wenn es doch passiert…

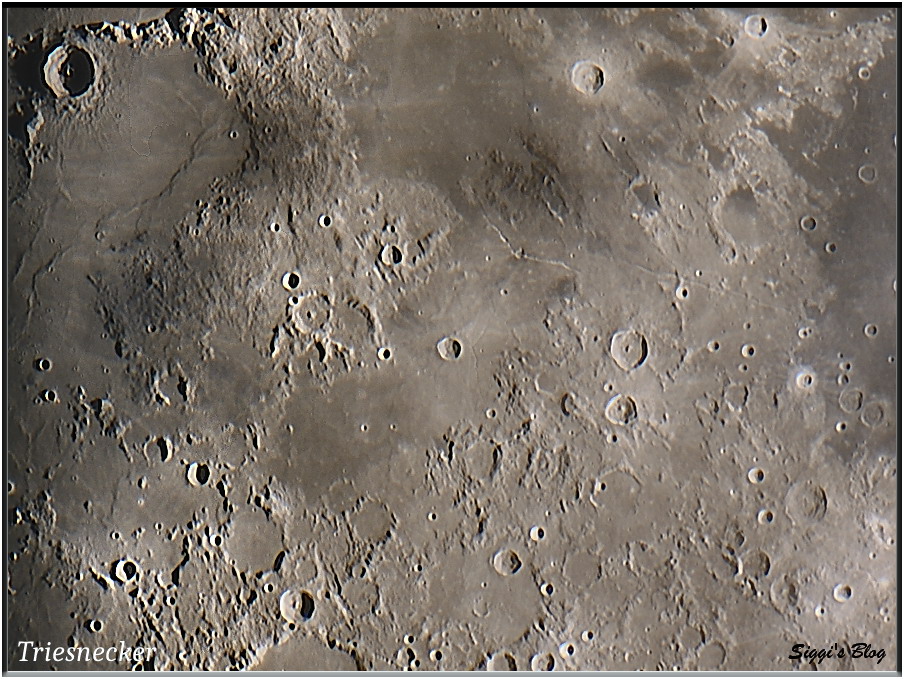

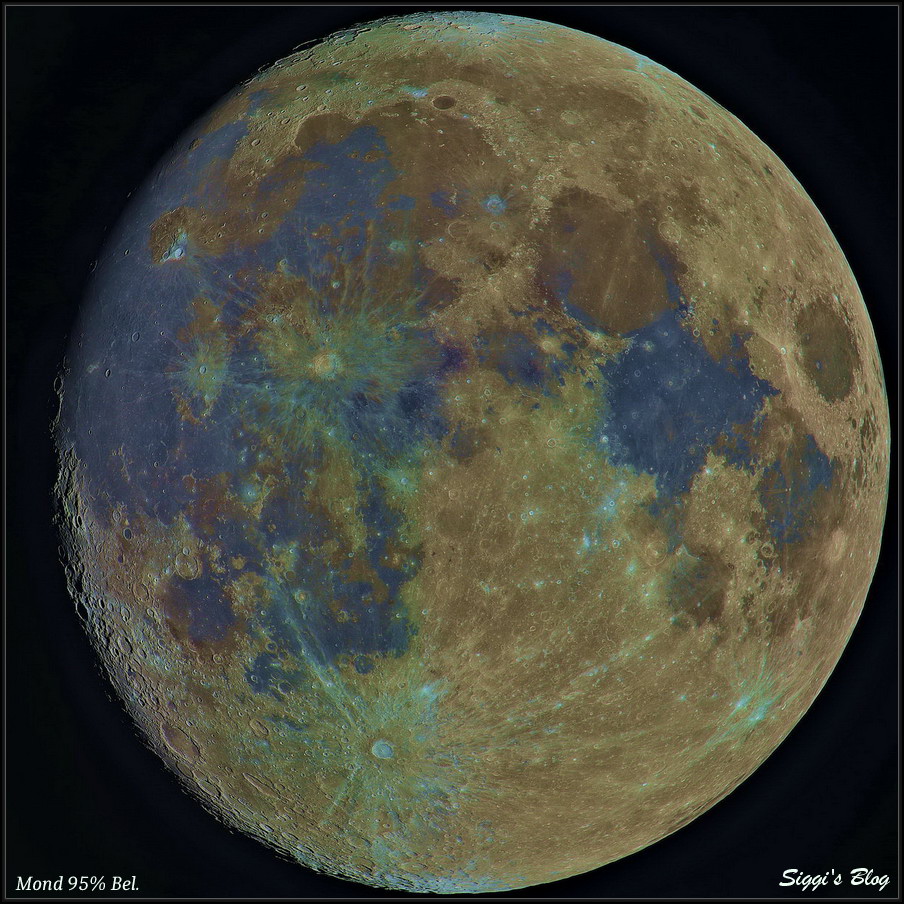

Auch wenn uns der Mond durch Synchronisationseffekte immer die selbe

Seite zeigt, ganz so ist es nicht. Er zeigt uns mal mehr und mal weniger

von seiner Nord, Süd, Ost oder Westseite. Das nennt sich Liberation.

Innerhalb eines Monats schwankt auch sein Abstand zur Erde und war

zwischen 356 400 und 406 700km. Visuell ist der Größenunterschied aber

nur maximal um die 15%. Man wird auch feststellen dass er ca. 1 Stunde

pro Tag später aufgeht.

Da er am Nachthimmel einer der stärksten „Lichtverschmutzer“ ist, kann

man dann abschätzen, wann man wieder besser Beobachtungsbedingungen hat.

Also rund um den Neumond. Oder zumindest bis Mondaufgang oder beim

Monduntergang.