Wie in der Fotografie auch, ist das Ausgangsmaterial entscheidend für ein gutes Bild. Aus einem falsch belichteten Bild kann man zwar noch versuchen durch Bildbearbeitung einiges zu retten oder besser: kaschieren, aber es erfordert sehr hohes Können.

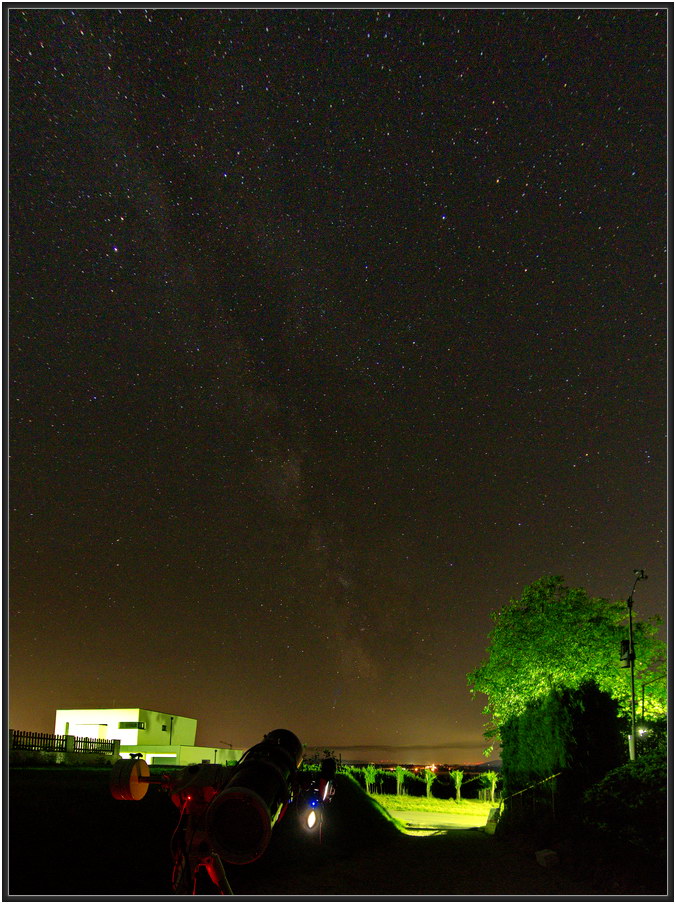

Leider ist der Himmel meist nicht von bester Qualität, aber man kann zumindest bei der Standortwahl schon einiges berücksichtigen. Möglichst nicht über Lampen hinwegfotografieren oder Dächer. Ersteres verursacht unbeherrschbare Helligkeitsgradienten im Bild, letzteres kann durch aufsteigende Wärme zusätzliches „seeing“ (flimmern der Luft und damit stärker herumtanzende Sterne) bewirken.

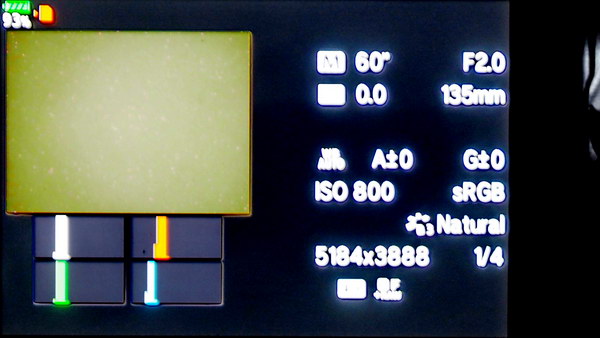

Wichtig für uns: Um einen möglichst großen Kontrastumfang aufs Bild zu bekommen so zu belichten, dass im Histogramm der Buckel an der dunklen Seite deutlich vom (meist) linken Rand wegkommt. Er repräsentiert die vielen Pixel des Himmelshintergrund. Alles was heller ist, einige Sterne halt meist, sind in ein paar hellen Pixel die dann auch rechts (die helle Seite) oft nicht mal sichtbar sind zu finden.

Ist der Himmel heller, wandert der Histogrammbuckel immer weiter Richtung hell. Wenn das zu weit wird, vergibt man Dynamik. Es steht ja nur noch der restliche Teil für Objektinformationen zur Verfügung.

Natürlich fotografieren wir nicht in JPG sondern in RAW der Kamera. Heutige Digitalkameras haben ca. 12 Bit Farbtiefe.

Ein JPG Bild aber nur 8 Bit Tiefe. Mit 8 Bit hat man gerade mal 256 Abstufungen (2^8) zwischen Dunkel und Hell. Bei Farbbildern hat man ja 3 Farben: Rot/Grün/Blau = RGB das ergibt dann die besagten 16,77 Mio Abstufungen. Klingt viel, ist es auch, denn für unsere Auge reicht das vollkommen aus.

12 Bit bedeuten schon 4096 Abstufungen (8*2*2*2*2). Das bedeutet schon ein gewaltiger Anstieg der Dynamik!

Merke: Jedes Bit mehr bedeutet: Man kann bei einem gerade gesättigten Pixel doppelt so lange belichten, ohne dass es ausbrennt.Das bedeutet aber auch, wenn man hinterher, wenn viele Bilder addiert werden, dass man bald nicht mehr mit einem 16 bit Format auskommt, sondern dann mit 32 Bit Fileformat arbeiten muß. Bei TIFF ist man ja in der Farbtiefe an sich nicht begrenzt, aber nur wenige Programme können mit 32 bit TIFF umgehen. Speziell in der Astrofotobearbeitung hat sich da das FITS Format durchgesetzt. Am Ende der Bearbeitung reduziert man dann das Bild wieder auf das übliche JPG.Vom fixen Fotostativ wird man aber schnell merken: Man kann, abhängig von der Brennweite nur im Sekunden Bereich belichten, ohne dass die Sterne merklich zu Eiern oder Strichen verformt werden. Bedingt durch die Erdrotation. Dabei ist die Geschwindigkeit bei den Himmelspolen am langsamsten, am schnellsten beim Himmelsäquator.Als Anhaltspunkt:

Beim Olympus Extremweitwinkel 7mm (=14mm KB) ist gerade noch eine Belichtungszeit von 15-20 Sekunden möglich, ohne dass Sterne all zu sehr in die Länge gezogen werden! Bei weniger Weitwinkel entsprechen viel kürzer!

Die Bewegung der Sterne am Himmel ist je nach dem auch unterschiedlich schnell. Am Himmelsäquator ist sie am schnellsten, an den Polen am langsamsten. Für 08/15 Bilder der Milchstraße kann man bei Olympus Kameras noch mit der Formel 120/Brennweite rechnen, dennoch wird man bei kleinen Lichtpunkten sehen, dass sie in die Länge gezogen werden. Bei dicken fetten, Sternen oder wenn man nicht genau scharf stellen konnte, wird man die kleine Wanderung nicht so schnell sehen. Wer z.B. das hochauflösende mFT75/1.8 mal in Himmelsäquatornähe einsetzt und ganz kritisch das Ergebnis begutachtet, wird sehen, dass die Faustregel für die längst mögliche Belichtungszeit nur 60/Brennweite betrifft. Das währen also nicht mal 0,8 Sekunden bei den 16 MPixel Sensoren (Pixelgröße 3,8µm). Bei einer E-M1.II / PenF die den 20 MPixelsensor haben ist die Pixelgröße nur noch 3,3 µm, entsprechend müsste man noch kürzer belichten.

Also einfach probieren, wie weit man gehen kann / will. Um also mehr benötigtes Licht in dieser Zeit auf den Sensor zu bringen gibt es nur ein paar Möglichkeiten: Lichtstärkere Optik oder höhere ISO. Für einen Einstieg und Sternenfelder zu fotografieren um in aller Ruhe dann am Bild den Sternenhimmel kennen zu lernen, reicht das. Probatestes Mittel aber ist eine Nachführung, wie z.b. der SkyWatcher „StarAdventurer„. Wenn man mal die Hürden einer genauen Ausrichtung überwunden hat, kommt man da je nach Brennweite auf jeden Fall auf 2 Minuten Belichtungszeit. Bei ISO800 und F4 ist das Zentrum der Andromeda Galaxie gerade noch nicht überbelichtet.Hat man jetzt ein gut belichtetes Bild (Sterne rund, Histogrammbuckel im Dunkeln Bereich bei 20-30% und der hellste Teil gerade noch nicht ausgebrannt) zustande gebracht, macht man davon möglichst viele.Die werden dann hinterher zusammengerechnet (gestackt).

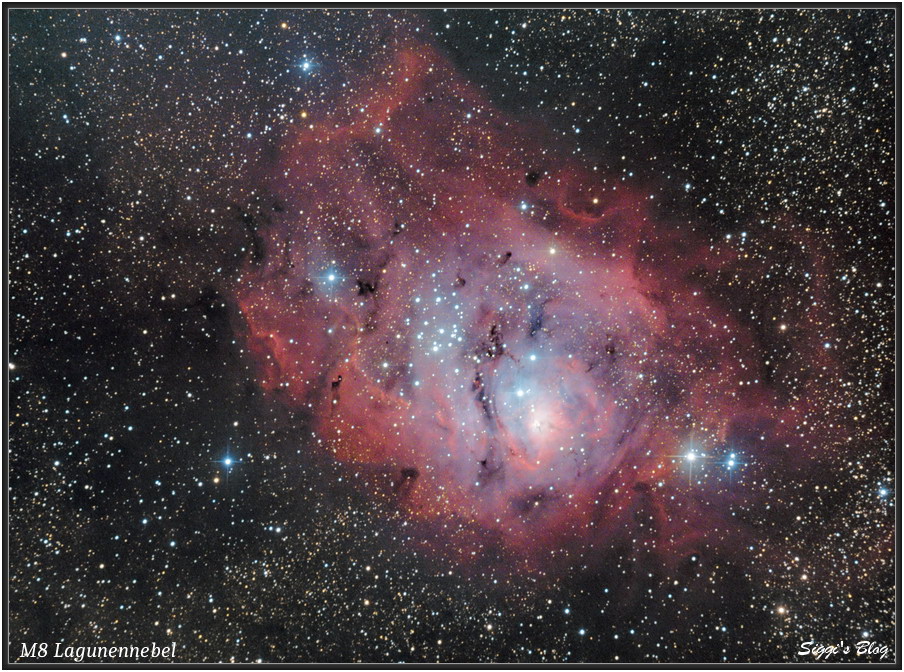

Hier ein Beispiel: Einzelbild vs. Stack und Bearbeiten

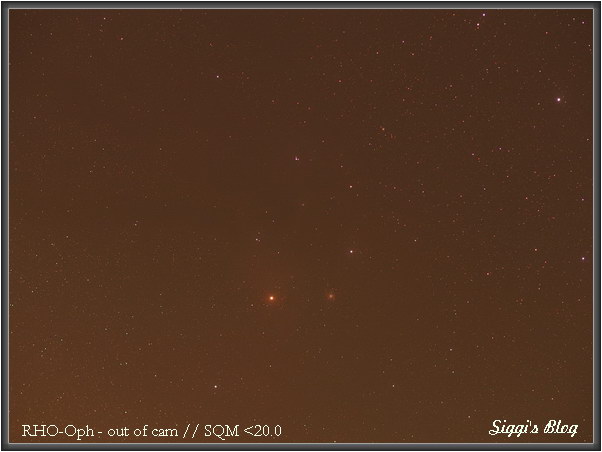

Bei mir nicht all zu hoch über den Horizont und darunter in 2km Entfernung Schloß Grafenegg, wo im Wolkenurm immer wieder große Konzertaufführungen stattfinden. SQM geht hier selten über 20.0

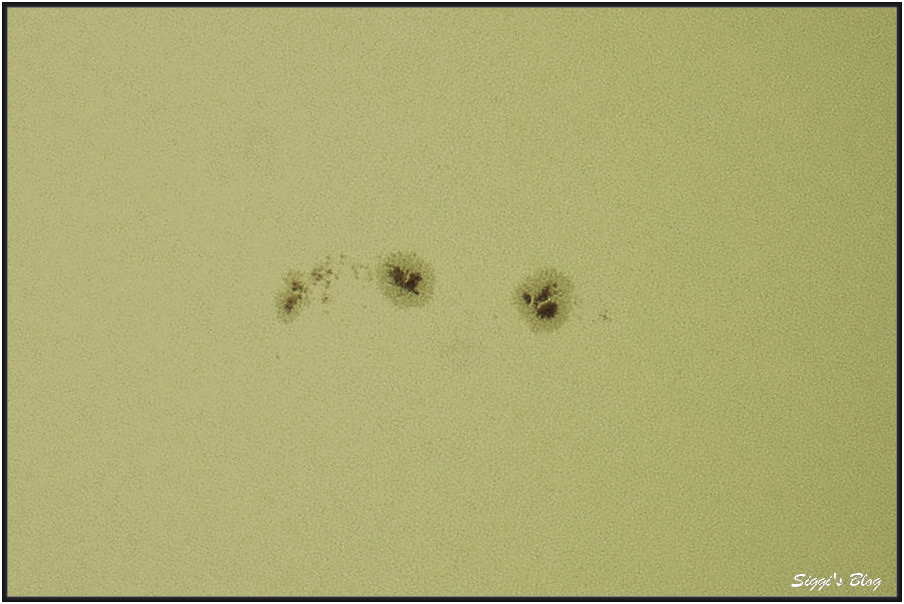

Hier ein Einzelbild nur verkleinert wie es aus der Kamera kommt (OOC – out of cam). Aufgrund der Himmelshelligkeit muss ich min. eine Blende schließen und statt normalerweise ISO800 kann ich nur ISO400 verwenden:

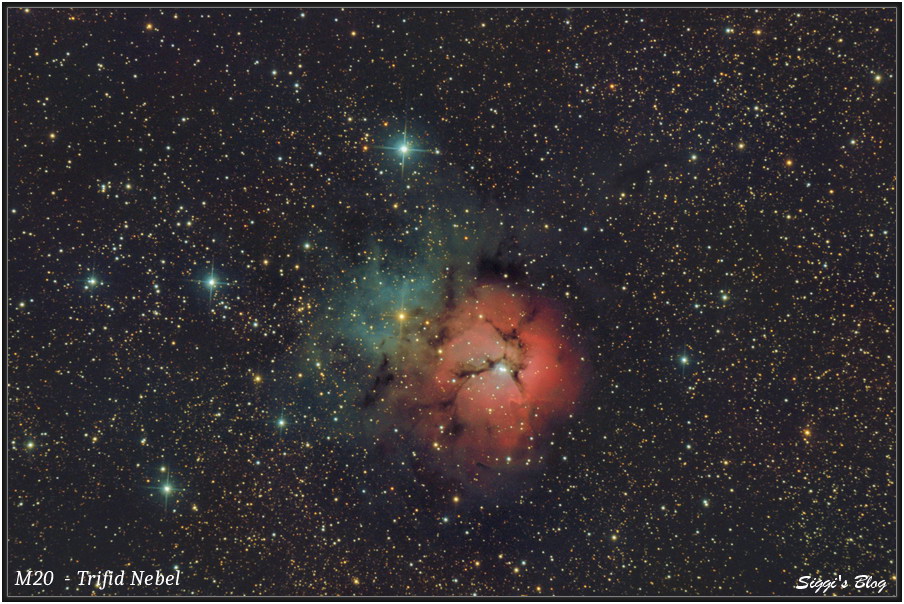

Zwar auch nicht umwerfend, aber immerhin: 71 Bilder des obigen Bildes gestackt und bearbeitet zeigt schon recht gut die Faszination von Rho-Ophiuchi um den hellen Stern Antares im Sternbild Skorpion: