Mond und Sonne aktuell

Ein Service von www.Der-Mond.org

Rund um die Astronomie

In der Nacht von Sonntag auf Montag fand eine denkwürdige Mondfinsternis statt. Aufgrund der sich spät auflösenden Wolken fast ohne mich. Kurz vor der Totalität gab es größere Wolkenlücken, sodass ich zumindest den „Blutmond“ selbst mal abbilden konnte:

Ein Vollmond im September wird als Erntemond bezeichnet. Erntemond deshalb, weil er in alten Zeiten, wo noch kein künstliches Licht bei der Feldarbeit möglich war, er genügend Licht spendetet um auch Nachts mit der Ernte voranzukommen.

Er war noch dazu ein „Supermond“. So nennt man einen Vollmond, wenn die Mondbahn genau zu Vollmond der Erde am nächsten kommt. Genau das war um 4:11 morgens, genau mit dem Eintritt des Mondes in den Kernschattens der Erde. Das Streulicht der Erdatmosphäre färbt ihn dabei dunkelrot. Da er so nahe war, dauerte diese Totalitäsphase mit etwas über 1 Stunde und 12 Minuten auch extrem lang.

Eine Mondfinsternis ist an sich nicht gar so selten, aber die nächste Mondfinsternis mit ähnlicher Qualität wir erst am 8.10.2033 stattfinden.

Tags zuvor habe ich nochmals eine Lösung versucht, Mondbilder aus der Digitalkamera zu stacken. Danke einer Webseite ist mir das scheinbar mit Fitsworks gelungen. Sterne zu stacken ist ja nicht das Problem, denn da gibt es einiges an Software, hoch aufgelöste Bilder aus der Digitalkamera aber überfordern die auf kleine Bilder aus Webcams für Planeten und Mond Detailaufnamen ausgelegten Programme. Das motivierte mich natürlich dazu es am großen Vollmond zu versuchen. Der Vollmond fand um 20:36 statt. Günstiger Weise wäre er mit 358.993 km auch recht nahe der Erde, erst morgen am 30.8. wird er mit 358.282 km seine größte Erdnähe erreicht haben.

Der Mond wird um Mitternacht dann mit 30 Grad über Horizont seinen höchsten Stand erreicht haben (Meridiandurchgang – seinen Höchststand über Horizont), was zumindest die dünnst mögliche Luftschichte zwischen Objekt und Teleskop bringt. Auf der Sternkarte im Stellarium sehen ich noch, das Uranus auch zu sehen wäre und mit einer scheinbaren Helligkeit von mag 5-6 wohl auch bei Vollmond sichtbar sein sollte. Ich suche mir Hamal als Stern aus, um ein möglichst nahes Allignment zu machen. Ein paar Bilder bei ISO200 und zwischen 0,5 und 15 Sekunden sollten reichen, um ihn eindeutig zu identifizieren. Inzwischen geht es gegen Mitternacht und ich mache je 60 Bilder am Vollmond einmal „Normal“ und einmal mit dem EC14, einem 1,4x Telekonverter, der in meiner Konfiguration den Mond nahezu formatfüllend zeigt.

Hier mal ein Bild des Vollmondes in Originalauflösung 42 von 60 Bildern gestackt. Aber leider ist die Auflösung nicht wirklich gut, da habe ich schon wesentlich besser aufgelöste Einzelbilder des Mondes. Da war offenbar die heiße Luft zu unruhig.

Dann schwenke ich nochmals zum Uranus, diesmal mit der Barlow 2,67 (2,67x APM Komakorrigierende Barlowlinse von Gerd Düring). Damit ich überhaut was sehe am Liveview geht ich erneut zu Hamal. Die Schärfe wird auch noch schnell mit der Bahtinovmaske überprüft. Per GoTo lasse ich das Teleskop erneut auf Uranus schwenken. Dann mach eich wiederum ein paar Bilder.

Zum Abschluss gehe ich mal auf Almach, der schöne Doppelstern in der Andromeda. Wieder erwarten war das Luftflimmern nach Mitternacht doch nicht ganz so groß wie befürchtet. Im Liveview mit Bahtinovmaske kann man seinen mit 10 Bogensekunden recht nahen Begleiter sehr deutlich getrennt sehen und ich mach noch ein Bild mit der Maske.

Nach ein paar Bildern von Almach mit verschiedenen Belichtungszeiten schließe ich den Beobachtungsabend ab.

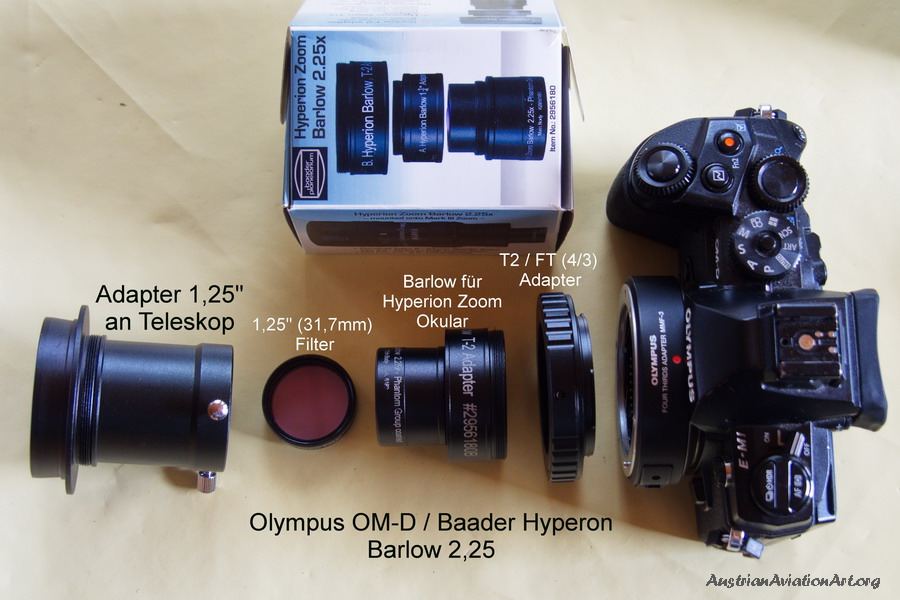

Mittlerweile gibt es natürlich immer mehr, die Olmypus auch für Astrofotos verwenden. Nach jetzt 2 Jahren habe ich den einfachen und praktikabelsten Weg zur Adaption gefunden:

Einfach einen 2″ (= 2 Zoll Standard für ernsthafte Fotografie!) auf mFT Adapter nehmen. Wer ein Komakorrektor oder Flattener mit üblichen 48mm Anschluss hat, nimmt einen M48->2″ Adapter.

Für die APM 2,7x Barlow braucht man ein 50mm 2″ Verlängerungsrohr um in den Fokus zu kommen. Und dann halt wieder auf den mFT 2″ Adapter an die Kamera. Aber behaltet im Hinterkopf – Telekonverter (= Barlow in der Astrofotografie) kosten naturgemäß viel Licht: 1,4x 1 Blende, 2x 2 Blenden….

Zu Beginn musste ich mal herausfinden, was man wie kombinieren kann – siehe Text weiter unten. Außer als Spielerei am Planeten würde ich Okularprojektion vergessen…. Und anstatt dem MMF3 Adapter auf 2″ halt den mFT/2″ Adapter verwenden. Der Funktioniert auch mit (zumindest meinem) MC14. Wer den EC14 Adapter hat, braucht dann natürlich einen MMF auf mFT Adapter.

Als Tipp: bei 800mm Brennweite + 1,4x Telekonverter ist der Mond und Sonne nahezu Formatfüllend. Daher: Kauft keine zu lange Brennweite! Lichtstärke für kurze Belichtungszeit zählt mehr als etwas länger und bezahl-/händelbarer mehr Brennweite bei geringerer Lichtstärke!

—– August 2015 ——-

All zu viele Olympus User dürfte es bei der Astrofotografie nicht geben. Als passionierter Olympus Fotofreund bleibe ich natürlich auch bei der Astrofotografie treu, da ich mit den OM-D Kameras über hervorragende und leichte Gehäuse verfüge.

Hier stelle ich mal die Adaption der Olympus FT Kameras vor:

Nach einigem herumprobieren habe ich jetzt zwei Hauptadaptionen gefunden, die mir qualitativ am besten zusagen:

Für verzerrungsfreie Bilder ist bei solch lichtstarken Newton Teleskopen ein Flattener (Komakorrektor) erforderlich. Ansonsten würden am Bildrand die Sterne Tropfenförmig verzerrt. In meinem Fall hat der Ausgang des Komakorrektors ein M48 Gewinde. Teleskop-Austria.at hat mir den FT-Adapter auf dieses M48 Gewinde angepasst. Daran kann ich direkt die Kamera an den FT/mFT anschließen.

Da die Sterne in den Ecken nicht rund waren, wurde noch ein 2mm Abstandsring zwischen Komakorrektor und Adapter probiert. Jetzt sind sie bis in die Ecken fast rund. Fast perfekt dürfte der Abstand aber sein, wenn man einfach einen M48 auf 2″ Adapter nimmt. Dann die Kamera einfach mit einen handelsüblichen FT/2″ Adapter anschrauben.

Wie ich noch einen Filter dazwischen bekomme hat sich mittlerweile auch geklärt: Im Flattener (Comakorrektor) bez. bei den gute Adaptern kann man die Filter einfach einschrauben 🙂

Da ich noch einen EC-14 (Olympus FT 1,4x Telekonverter) habe, nehme ich den gerne bei Sonnen oder Mondfotografie. Damit ist bei einem Teleskop mit 800mm Brennweite der Mond oder Sonne (0,5 Grad Winkelausdehnung) fast formatfüllend:

Also: Teleskop – Comakorrektor – M48/2″ Adapterring – 2″ Adapter – EC-14 – FT/mFT Adapter und mFT Kamera.

Die Baader Barlow für Hyperion Zoom Okular, mit 2,25 stellt das dar, was ein Telekonverter bei Fotooptiken ist: Er vergrößert das Bild. Der Komakorrektor ist dann nicht mehr notwendig. Daher braucht man einen T2/FT Adapter und eine Adapter der dann das ganze mit dem Teleskoptubus verbindet. 1,15″ Filter kann man dann direkt an der Barlow Linse einschrauben.

Sie ist relativ einfach: Der enthaltene APM Adapter (für das Einstecken eines normalen 31,4mm Objektives) hat ein 2″ Gewinde. Das ganze einfach mit dem 2″ Adapter auf FT oder mFT Adapter. Zur stärkeren Vergrößerung kann man noch ein 2″ Extender Rohr dazwischen geben.

Natürlich kosteten solche Vergrößerungsmaßstäbe jede Menge an Licht und man stößt schnell an die Grenzen des Sinnvollen bei Digitalkameras. Das Vierfach Sternsystem wie ε-Lyrae kann man aber schön trennen. Die zwei Komponenten der beiden Doppelsterne sind nur 2,3 bzw. 2,7 Winkelsekunden entfernt.

Bei hohen Vergrößerungen kann man natürlich auf den Comakorrektor verzichten. Wenn man aber einfach von norma (mit Comakorrektor uaf ohne Komakorrektor) umrüsten will, sollte man den Newton neu justieren. Wenn es also schnell gehen soll, dann kommt der M48 1,25″ Adapter an den Komakorrektor. Da steckt dann die APM Barlow drinnen. Die APM Barlow ist wir üblich mit 2″ Abstandsrohr und einem 2″ / FT oder mFT Adapter an der Kamera:

Man kann mittels optionalen Adapters vom Hyperion Zoom Okular auf T2 die Kamera direkt ans Okular anschließen. Leider ist dann die Bildqualität nicht mehr wirklich hoch: Z.b. beim hellen Rand des Mondes deutliche Halos. Bei der Fotografie der Sonne sieht man jede Menge Staub. Auf die schnelle bin ich nicht dahinter gekommen auf welchem der vielen Linsenflächen dieser Staub liegt, aber alles durch putzen hilft.

Aus der Fotografie weiß ich aber, dass jeder zusätzliche Linse Qualitätsverluste verursacht. Bei den Vergrößerungen die das 8-14mm Zoom anbietet kommt man nicht wirklich auf höhere Vergrößerungen als eine Adaption Barlow+Kamera bietet. Zumindest im Sommer ist das Seeing so schlecht, dass es wohl keine zusätzlichen Vorteile bietet. Ob ein Einsatz der klassischen Okularprojektion (Teleskop + Barlow + Okular + Kamera) bei guten Bedingungen sinnvoll ist, wird sich noch herausstellen. Ebenso inwieweit die afokale Projektionsphotographie (Teleskop + Okular + Kameraobjektiv + Kamera) etwas bringt, ebenso.

Okularprojektion bringt mM nach zu starken Qualitätsverlust. Mit einer guten Barlow geht es besser.

Kurz zu den Bildern:

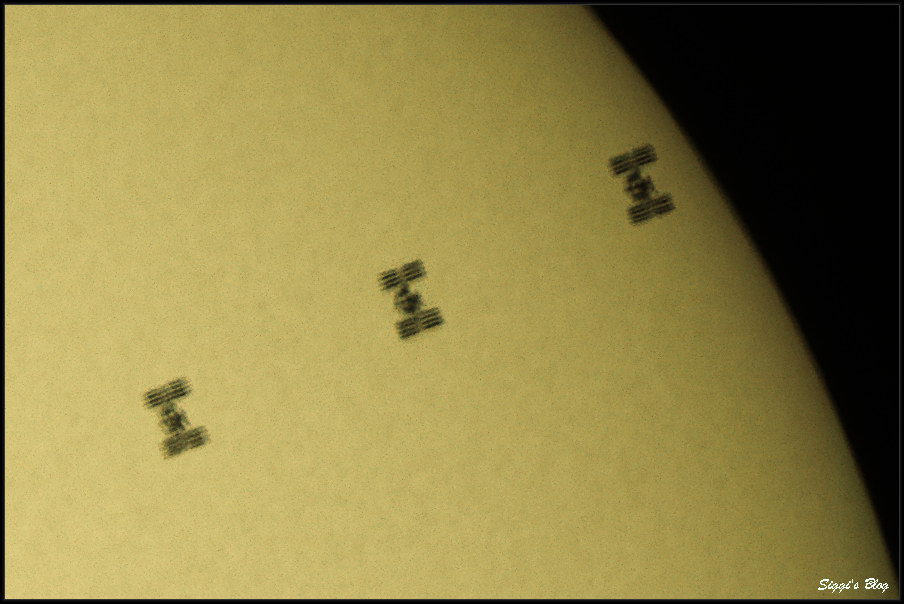

Händisch nachgeführter Fotonewton (200mm/800mm Brennweite F/4). Dabei versuche ich die ISS im Sucherfernrohr ins Fadenkreuz zu bekommen. Gerade wenn es interessant wird, nämlich möglichst im Zenit, wo sie dann nur etwas über 400 km über uns ist, erfordert das einige Verrenkungen. Mit Parallaktischer Montierung habe ich es auch gemacht, dann kommt aber die Schwierigkeit dazu, dass man irgendwann umschwenken muss und ob man dann noch in der Eile, die ISS wieder einfange kann ist sehr schwer. Aber: Übung macht den Meister 😉

Dieses Bild war bei nahezu Vollmond mit EC14 1,4x Telekonverter entsprechend dann 2,24m Brennweite am 31.7.2015 um 22:56

[FN + EC14, E-M5 – ISO3200 1/2000sec]

Am 12.8.2015 flog sie wieder sehr günstig mit einem Minimum von 411km drüber. Diesmal mit Baro2,5x Linse entsprechend 4m Brennweite. Durch die Hitze sehr schlechtes Seeing.

kurze Zeit später bei ca 550km:

[FN + Barlow 2,5 , E-M5 – ISO3200 1/1200sec]

Noch ein Versuch bei einem Überflug:

(in 1:1crop – Auflösung)

Ab und an kommt es natürlich auch vor, dass die ISS vor Sonne oder Mond vorbeifliegt. Das dauert maximal 0,9 Sekunden

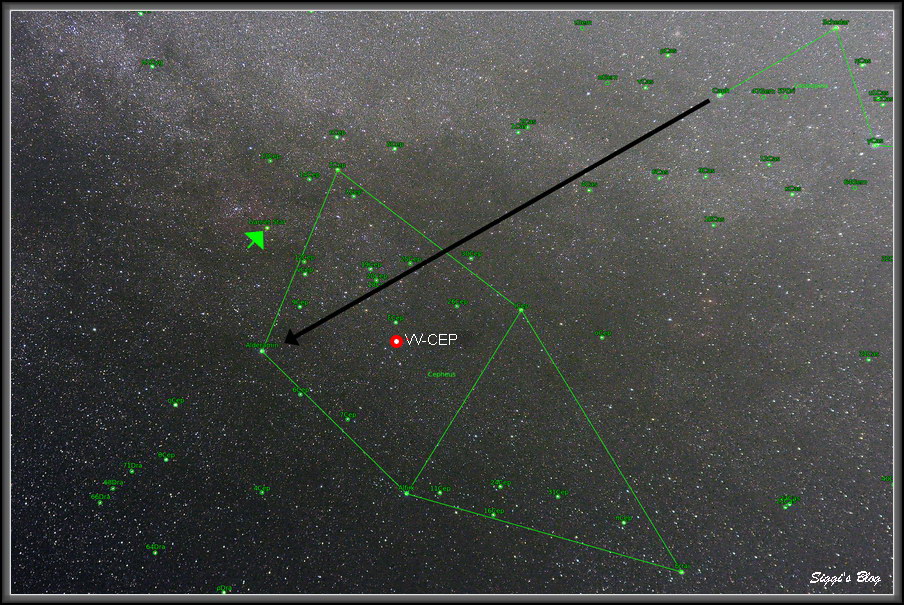

Das Sternbild des Kepheus sieht einem Haus ähnlich. Man findet es, wenn man den hinterem Schenkel der Kassiopeia verlängert. Dann kommt man zum Alderamin, mit 2,5 mag der hellste Stern dieser Konstellation die anderen Sterne des „Kastens“ findet man dann schon sind aber mit mag 3-3,5 weniger hell. Man kann sie also bei mittelpächtigen Sternsicht sehen.

In größer habe ich es auf Astrometry.net geladen

Am Rande der Milchstraße findet man relativ viele Nebel/Dunkelnebel im Sternbild. Bemerkenswert schon mit freiem Auge, bezw. auf jeden Fall mit Fernglas zu sehen der µ Cephei, der berühmte Granatstern (grüner Pfeil). Seine granatrote Farbe deutet schon auf die recht kühle Oberflächentemperatur hin. Er ist der größte mit freiem Auge sichtbare Stern und übertrifft Betelgeuse im Orion bei weitem. Seine Helligkeit schwankt zwischen 3,7 und 5 mag. Der größte am Nördlichem Himmel sichtbare Stern ist vv Cephei (Wiki-Sterngrößen). Er würde in unser Sonnensystem versetzt bis zur Saturnbahn reichen!

Gleich in der Nähe des Granatsterns sieht man einen Rötlichen Fleck: IC 1396 in diesem ist ein Emissionsnebel eingebettet: Der Elefanterüsselnebel

Zwischen Cepheus und Cassiopeia zieht sich die Milchstraße, entsprechen reich ist diese Gegend an Nebeln und Staub.

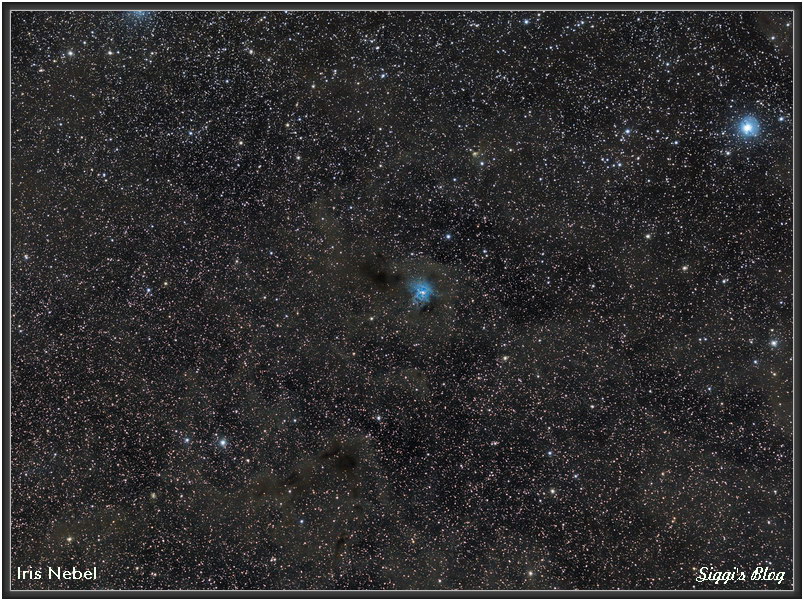

Zwischen Alderamin und Alfirk, dem hellen Stern im Kasten ist etwas außerhalb der Iris Nebel, ein recht großer heller Reflexionsnebel zu finden:

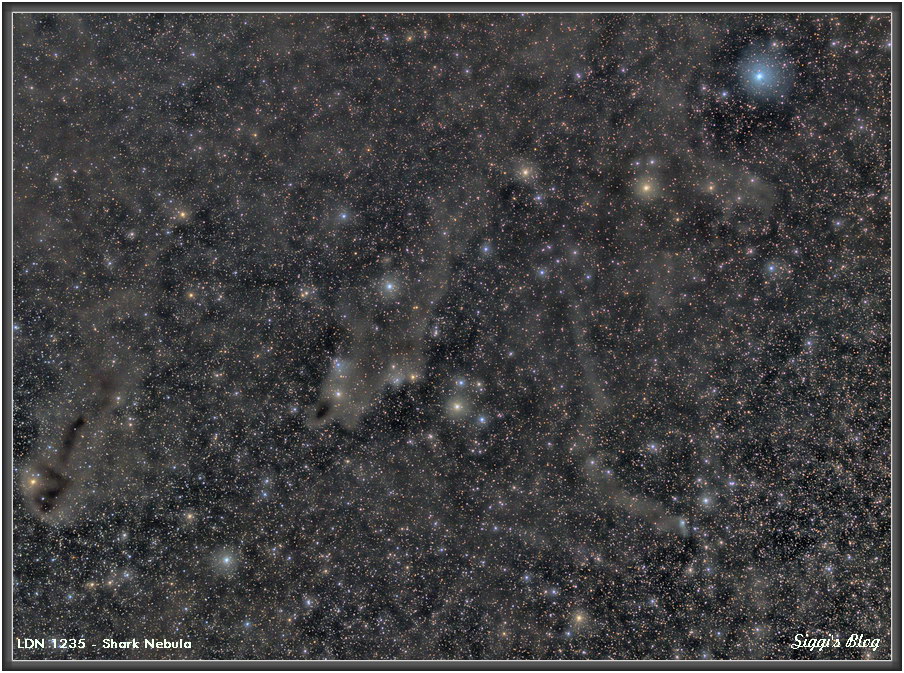

Gleich unterhalb des Sterns Alfirk findet man den Haifisch Nebel (LDN 1235)

Als „Blue Moon“ bezeichnet man heute, wenn innerhalb eine Monats zwei Vollmonde stattfinden. Da es nur alle 2,4 Jahre vorkommt, steht es Umgangssprachlich im englischsprachigen Raum für „alle heilige Zeiten“ eben für ein seltenes Ereignis. Natürlich ist das häufiger bei Monaten mit 31 Tagen, und im Februar sehr selten, wo es vorkommt, dass kein Vollmont ist. Dadurch steigt aber gleich die Wahrscheinlichkeit, dass im März oder April es gleich zwei „Blue Moons“ gibt.

Rein wissenschaftlich ist es natürlich nichts wichtiges.

Generell bei Vollmond ist es bei entsprechender Umgebung immer nett, mit einem Teleobjektiv Bilder bei Aufgang des Mondes Bilder zu machen. Die Nähe zu uns bekannten Objekten lässt ihn dann auch eindrucksvoll groß erscheinen.

Hier der „Blaue Mond“ vom 31.7.2015 mit der Kirche in Engabrunn

Im Fernrohr gibt der Vollmond mangels Schattenbereichen kaum was her – aber trotzdem:

Mit besserer Bildverarbeitung schafft man auch soetwas:

Wesentlich mehr sieht man schon, wenn er noch nicht voll ist. Gerade in der Nähe des Terminators (Hell/Dunkelgrenze) erkennt man durch die Schatten sehr viel mehr an Details:

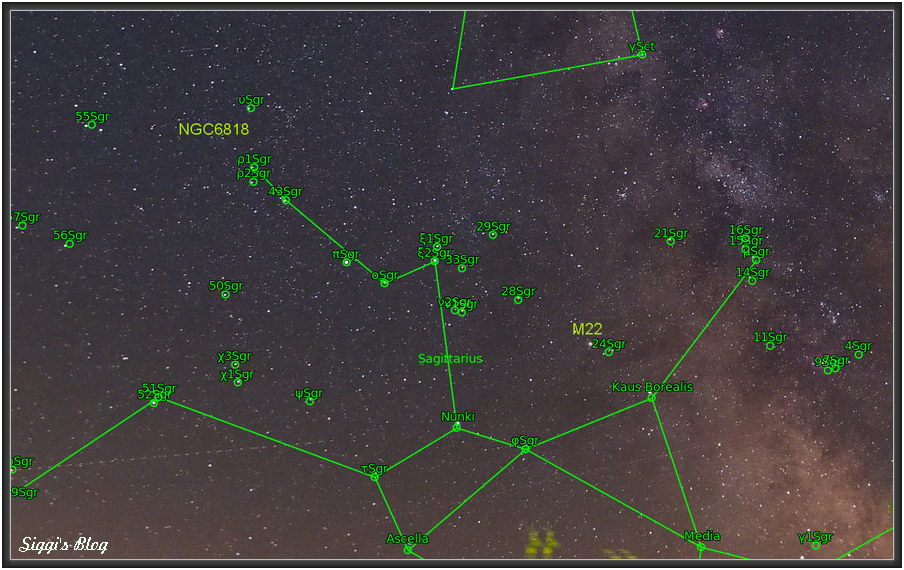

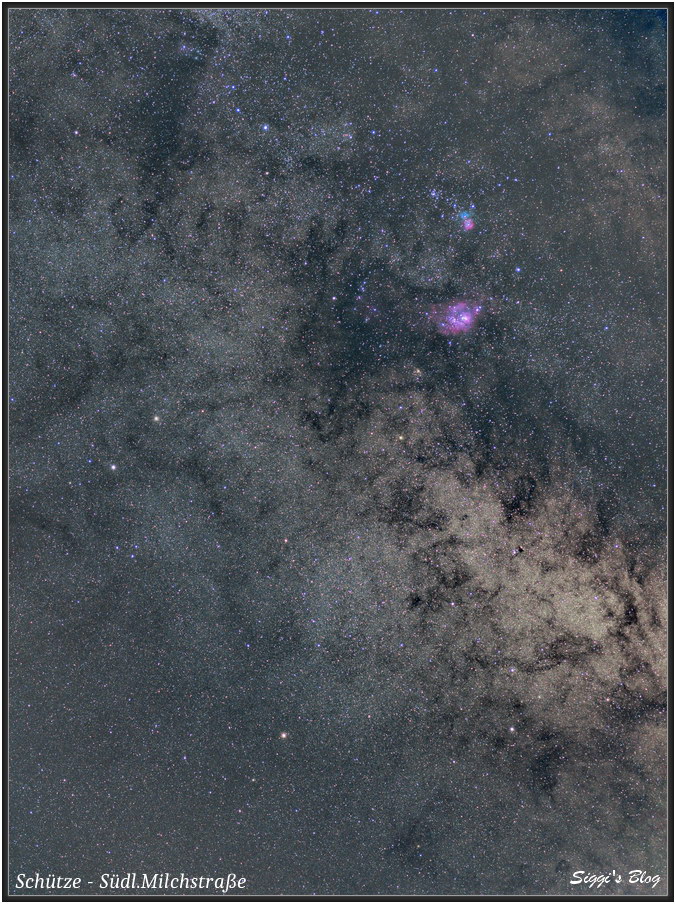

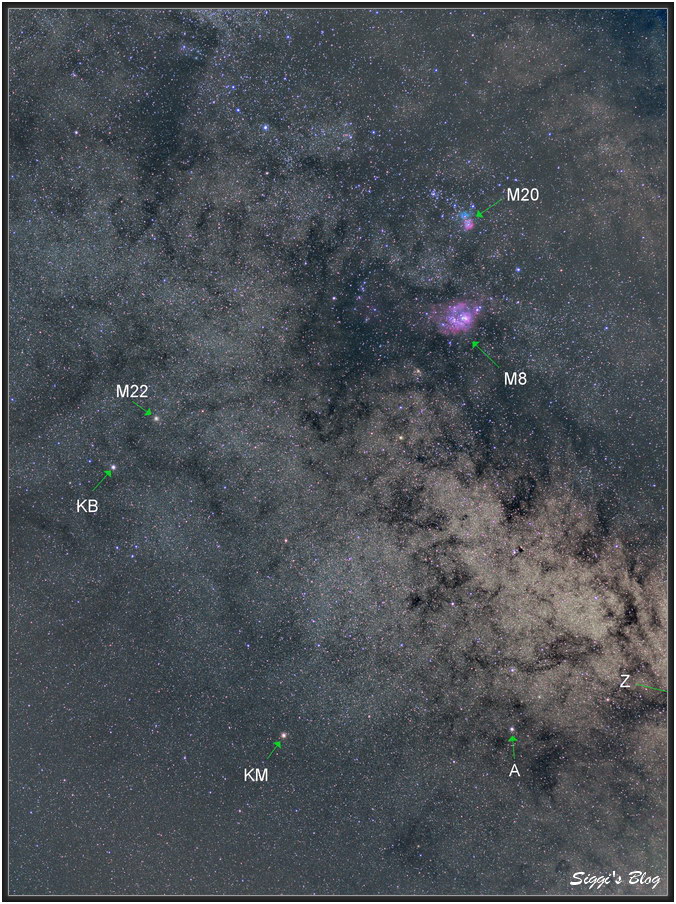

Das Sternbild Schütze ist das Südlichste der Tierkreiszeichen, daher sind die vielen interessanten Objekte von uns aus nicht sehr leicht in ihrer vollen Pracht zu beobachten. Es steht vor dem Zentrum der Milchstraße und entsprechend reich an Hintergrundsternen und Objekten. 25 der 110 Messier Objekte findet man hier.

In Groß auf Astrometry.net

Ein paar Objekte

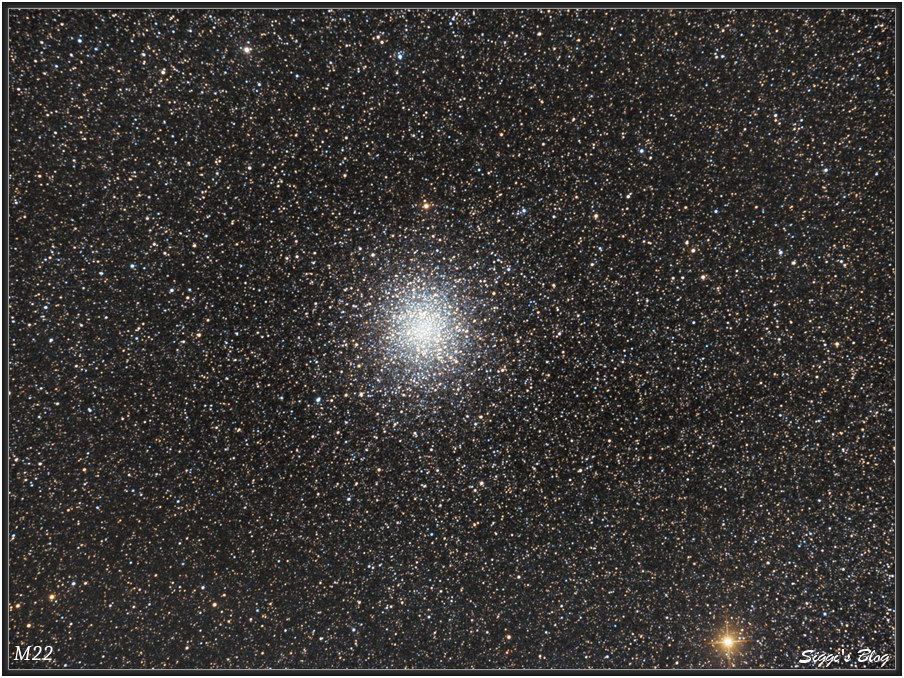

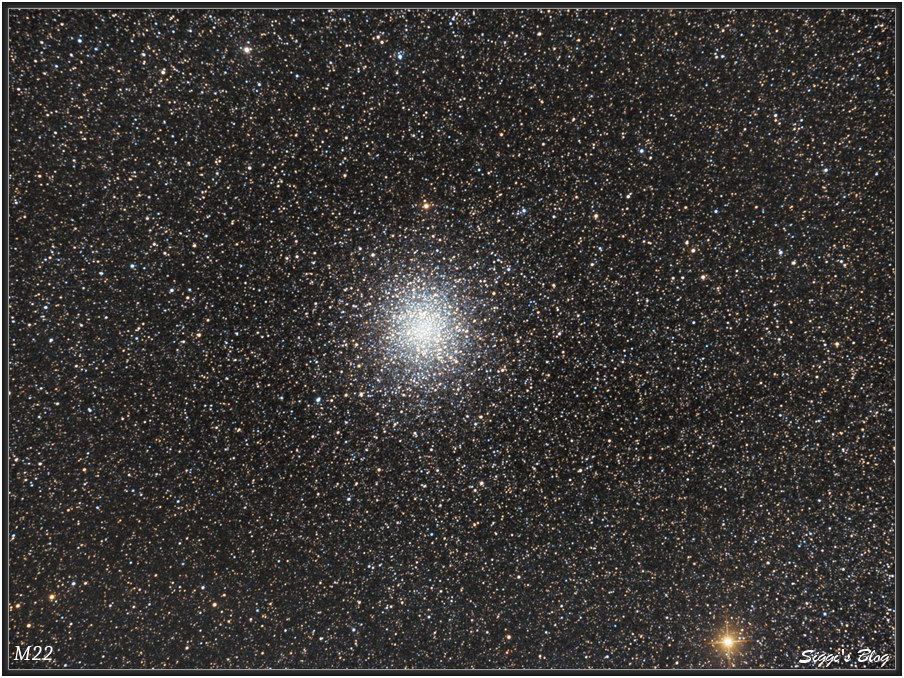

M22 / NGC 6656

NGC 6818 – „kleiner Schmuckstein – little Gem“ ein kleiner planetarischer Nebel

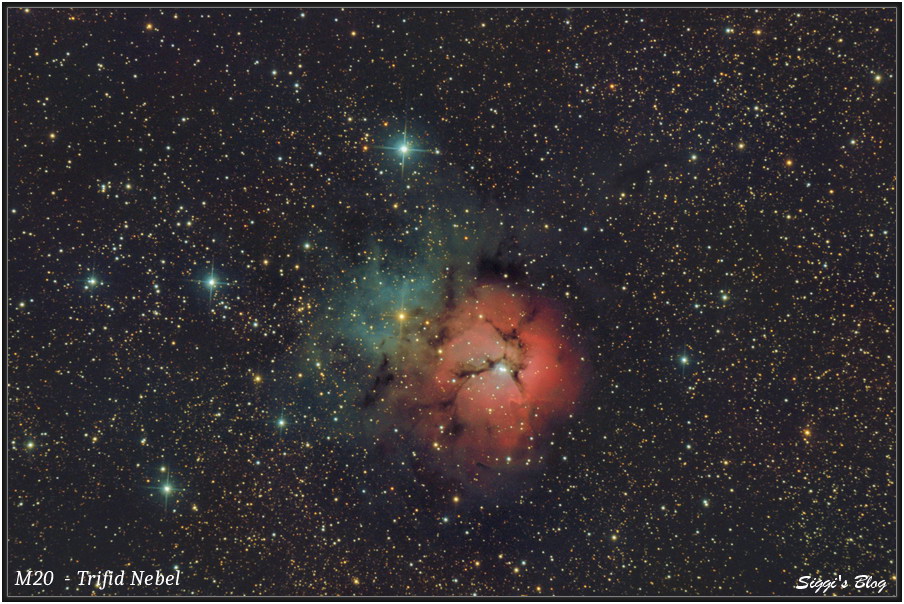

M20 / NGC 6514 Trifid Nebel

Der Dreigeteilte Nebel. Die Dunkelwolke Barnad 85 teilt ihn auf. Er ist ein sehr aktiver Ort was Sternentstehung betrifft. Von uns ist er 5200 Lj weit weg und mit einer Flächenhelligkeit von mag +9 relativ hell. Einzig der bei uns tiefe Stand macht ihn zu einem schwierigen Objekt.

M17 / NGC 6618 – Omega Nebel

(in Groß auf AstroBin)

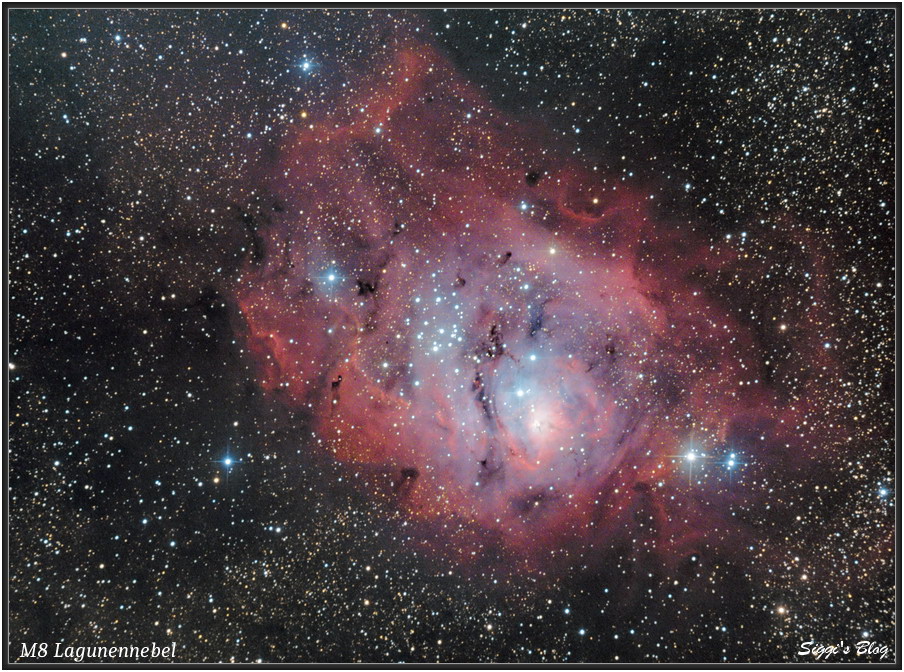

Auch der zweitgrößte Nebel am nördlichen Sternenhimmel sichtbare findet sich hier: Der Lagunen Nebel – M8:

Er ist ein ein großes Sternenstehungsgebiet und nur 5400 LJ von uns weg. Der junge offenen Sternhaufen NGC 6530 im Zentrum, bringen das Wasserstoffgas zum Leuchten.

Hier noch die Südliche Milchstraße im Sternbild – gut auszunehmen der Trifid und Lagunen Nebel:

M8 – Lagunen Nebel, M20 Trifid Nebel, M22 Kugelsternhaufen

KB – Kaus Borealis KM – Kaus Media A-Alnasl

Z – Zentrum der Milchstraße (knapp außerhalb)

Er ist der größte Kugelsternhaufen den man von uns aus sehen kann. Leider steht er im Sommer recht nahe am Südhorizont im Sternbild Schütze. Nur Omega Centauri und 47 Tucane auf der Südhalbkugel sind heller und größer. immerhin ist er mit einer Helligkeit von Mag 5.5 als „Sternchen“ sogar mit freiem Auge sichtbar. Er wurde auch als erster schon 1665 entdeckt. Er enthält rund 80.000 Sterne und ist uns mit 10.400 Lichtjahren (LJ) sehr nahe. Mit seinem Durchmesser von 97 LJ füllt er die Fläche des Vollmondes. 2012 wurde nachgewiesen dass im Zentrum gleich 2 Schwarze Löcher sind, was vorher als unmöglich galt.

Dieses Bild auch in Groß mit genaueren Technischen Daten auf AstroBin

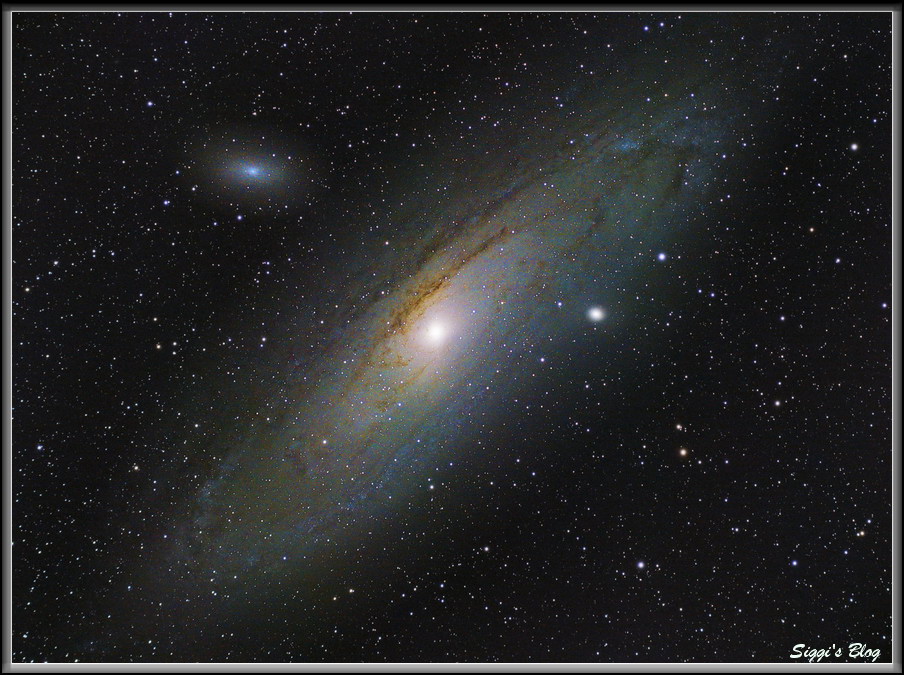

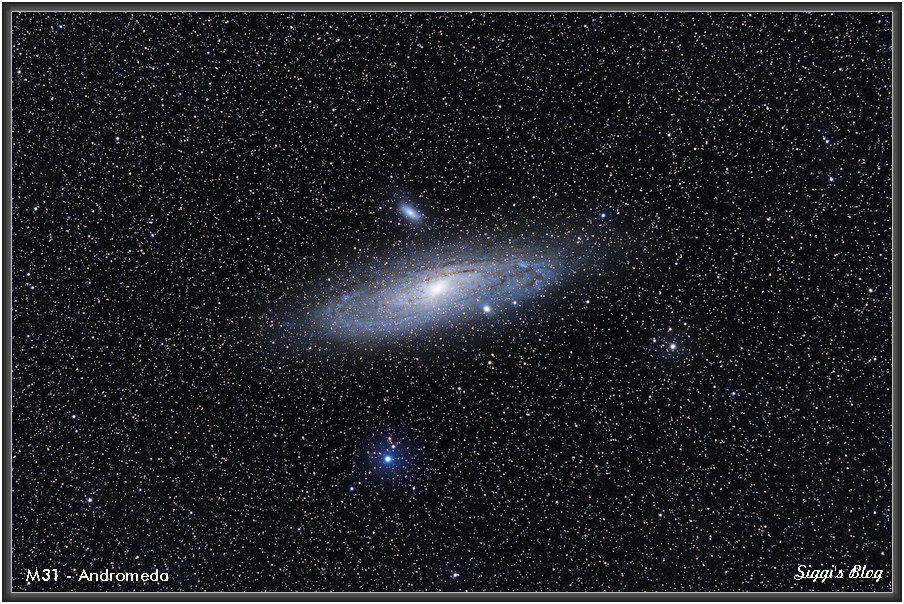

Die Andromeda Galaxie ist unser Nachbar in 2,5 Millionen Lichtjahren Entfernung und mit 140.000 LJ ist er 40% größer als unsere eigene Milchstraße. Bei guten Bedingungen kann man sie noch mit freiem Auge sehen und ist damit das am weitesten entfernte Objekt im Weltraum, das wir ohne Hilfsmittel erkennen können. Das Fernglas zeigt schon sehr deutlich den nebeligen Fleck.

Eine Digitalkamera sammelt aber heutzutage genug Licht innerhalb von 10-20 Sekunden, sodass er sich am Foto schon deutlich abzeichnet. Selbst am fixen Stativ ohne Nachführung.

Hier mit Fotolinse bei 100mm KB (Kleinbild) aber 11×4 Minuten belichtet, was natürlich nur mit Nachführung geht. Das Bild umfasst das Gebiet beginnend von Stern Mirach unten.

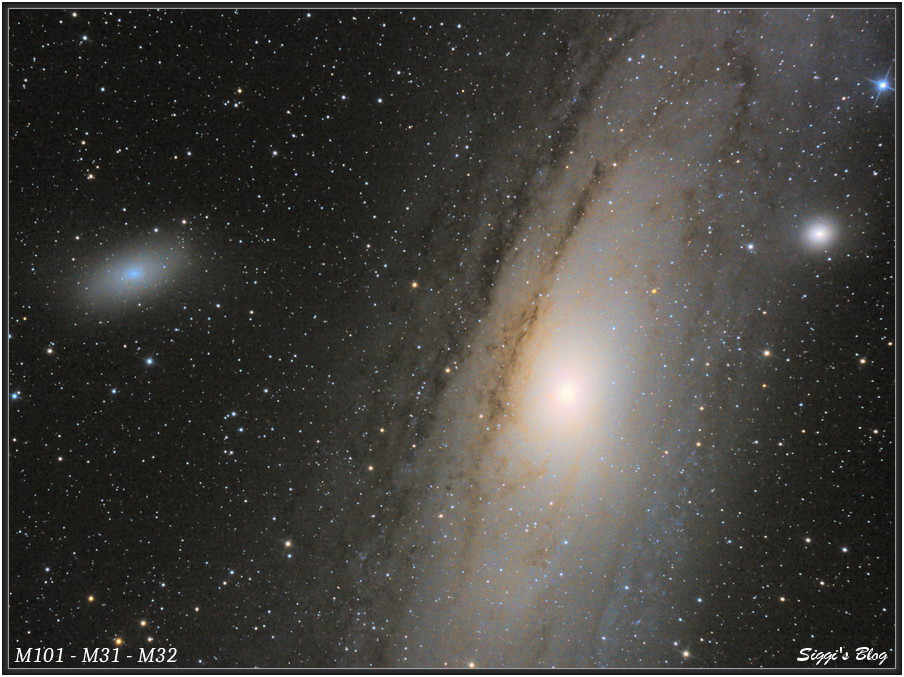

Ein kleines Teleskop (Lacerta 72/432APO) enthüllt dann sehr viel mehr Details:

Der Hauptteil des M31 ist sechs mal so groß wie uns der Mond erscheint. Mit dem Halo zugerechnet füllt er die Größe des Sternbildes Großer Wagen!

Der M 31 mit Fotoapparat und 135mm Linse

Bei den Bilder mit dem Telskop zeigte eine genaue Analyse der Einzelbilder aber: 4 Minuten bei ISO800 und F3.5 sind zu viel – da sind die hellen Sterne und das Zentrum schon überbelichtet. Ein solches Objekt braucht zusätzlich noch eine HDR Ausarbeitung um den große Dynamikumfang einigermaßen gerecht zu werden.

Mit meinem 800mm geht sich nur noch ein Ausschnitt aus. Links M110 und rechts M32, die beiden Begleitgalaxien:

Hier ein Auffindekarte, wie ich ihn immer leicht finde:

Ausgehend von der Kassiopeia (Himmels-W) führt die Verlängerung des rechten Schenkel zu einem sehr hellen Stern (Almaach). Dann findet man zwei weitere sehr helle Sterne (sieht man auch in der Stadt). Beim mittleren der drei hellen Sterne im Sternbild der Andromeda sind dann oberhalb zwei schwächere Sterne zu sehen. Sieht man bei lichtverschmutztem Himmel schon schlecht. Im Fernglas/Sucherfernrohr aber schon. Der Abstand dieser schwachen Sterne ist ca. das Gesichtsfeld eines Fernglases. Beim obersten Stern sieht man dann schon die Andromeda Galaxie als nebeliger Fleck.

Weitere Seite zum Auffinden auf de.Wikihow

Viel Glück beim Finden !